Die lange Nacht fängt früh um elf an.

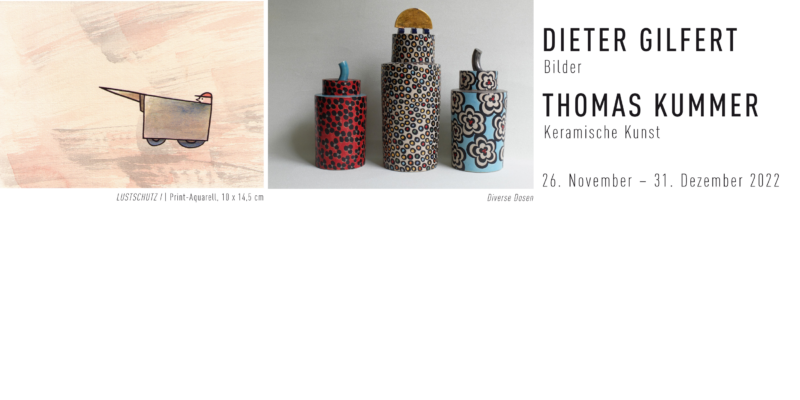

Dieter Gilfert – Bilder

Dieter Gilfert ist ein Hallesches Markenprodukt. Ein abgeklärter Minimalist.

Seine Arbeiten haben einen hohen Wiedererkennungswert.

Gilfert ist ein Graphiker, der an die Linearität der Welterkenntnis glaubt. In der großen Wirrnis sucht er klare zeichnerische Verläufe zu finden. Da wird in einem guten Sinne simplifiziert. Die Verlegung aller Probleme in die Gilfert-Welt. In der alle Schwierigkeiten und Überraschungen, in immer wieder in variierenden Versionen der Sujets, kleingerechnet werden.

Bei Gilfert agiert das Individuum im leeren, leicht ancolorierten Raum. Sie scheinen ziemlich einsam in der Leere. Klein und verloren wie Kosmonauten im Ausseneinsatz. Sie sind allein auf weiter Flur, nichts steht da rum, das stören würde. Es fehlt gar der Horizont. Gilfert verzichtet auf alles Überflüssige. Keine Ablenkung nirgends. Häufig gibt es Draufsichten. Die Figuren sind allein mit den Requisiten ihrer Probleme. Alle wundern sich immer über irgendwas.

Die Figuren schauen und staunen, blicken etwas ungläubig in die Welt, kindlich staunend. Sie blicken auf den Betrachter, auf das, was sie in den Händen halten oder in einen imaginierten Himmel und erwarten eigentlich keine Antworten, sondern eher ein Einverständnis des Erstaunens. Ihre Fragwürdigkeiten sind unsere Fragwürdigkeiten.

Die gilfertschen Archetypen finden sich in Standardsituationen des Zweifels, des Staunens, der Verwunderung. Da werden minimalisierte Geschichten gezeigt, existentielle Momentaufnahmen. Das Unnötige wird als als Nötiges erkannt.

Das Problem kann ein Viereck sein oder ein Kreis. Die Kreise können ein Ball, ein Loch, die Sonne, eine mathematische Aufgabe oder der kaukasische Kreidekreis sein.

Gilferts – ich sag’s jetzt mal mit positiver Wertung: Strichmännchen – sind Archetypen, das sind wir. Das sind Sympathieträger. Mit denen kann man sich identifizieren. Auf irgendeinem der vielen Arbeiten Gilferts findet jeder irgendwann sein Spiegelbild.

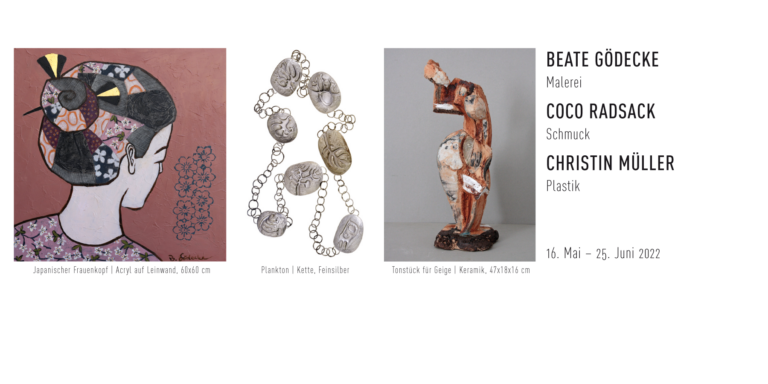

Thomas Kummer – Keramische Kunst.

Auch über Thomas Kummer kann man sagen: Das sind Markenprodukte mit hoher Wiedererkennbarkeit.

Von da ab ist alles anders.

Starke Kontraste, umlaufende Muster, Vergoldungen, irisierende Farben. Kummers Keramik gehört zur Postmoderne. Da bringt man den Mut zum Unnötigen mit, zur Übersteigerung und Überzuckerung, zur Normverletzung, zu Auffälligkeiten. Das Gegebene und Gewohnte wird versucht zu überwinden und aufzulösen. Das kalkulierte Chaos als Stilmittel. Das ist Keramik, die sich bemerkbar macht. Starke Farbkontraste. Das Muster ist nicht nur eine Zierte, die sich der Form unterordnet. Thomas Kummer lässt es krachen. Die Formen werden verrückt. Die Muster werden verrückt. Und dann kommt noch Gold drauf. Auch die Schachbrettgitter verrutschen.

Das ist ein ironisches Spiel.

Die Sachen bleiben funktional, eine Vase ist eine Vase, ein Teller ist ein Teller, aber sie sind anders, als die gewohnten Dinge im Haushalt. Sie wollen eine Hauptrolle spielen. Wenn es nicht Keramik wäre, würde man von einer Kombination aus Aufmerksamkeitsstörung, Hyperaktivität und Impulsivität sprechen.

Da haben es die anderen Dinge im Küchenregal schwer.

Auch die Keramik wird immer ironischer. Liegt wohl auch daran, dass der Alleinstellungsfaktor schwindet. Gefäße sind nicht mehr sakral, selten funktional, haben kaum noch einen Statusfaktor. Gefäße sind immer mehr nur noch Verpackungen, bei deren Erwerb sich schon das Entsorgungsproblem ankündigt.

Bei jedem Handwerker schimmert da schon der Wunsch durch nach klardefinierten Bedeutungen.

Die Postironie der Postmoderne ist erklärlich als eine Gegenwehr, weil die Welt überschwemmt wird von nützlichen und unnützen Gefäßen, gefüllt mit nützlichen und unnützen Inhalten. Die Regale quellen über, alles kann immer und überall aufbewahrt werden, nur man findet nix wieder.

Wenn sie Gefäße von Thomas Kummer verwenden haben sie es auf alle Fälle leichter, das eine oder andere Ding wiederzufinden.